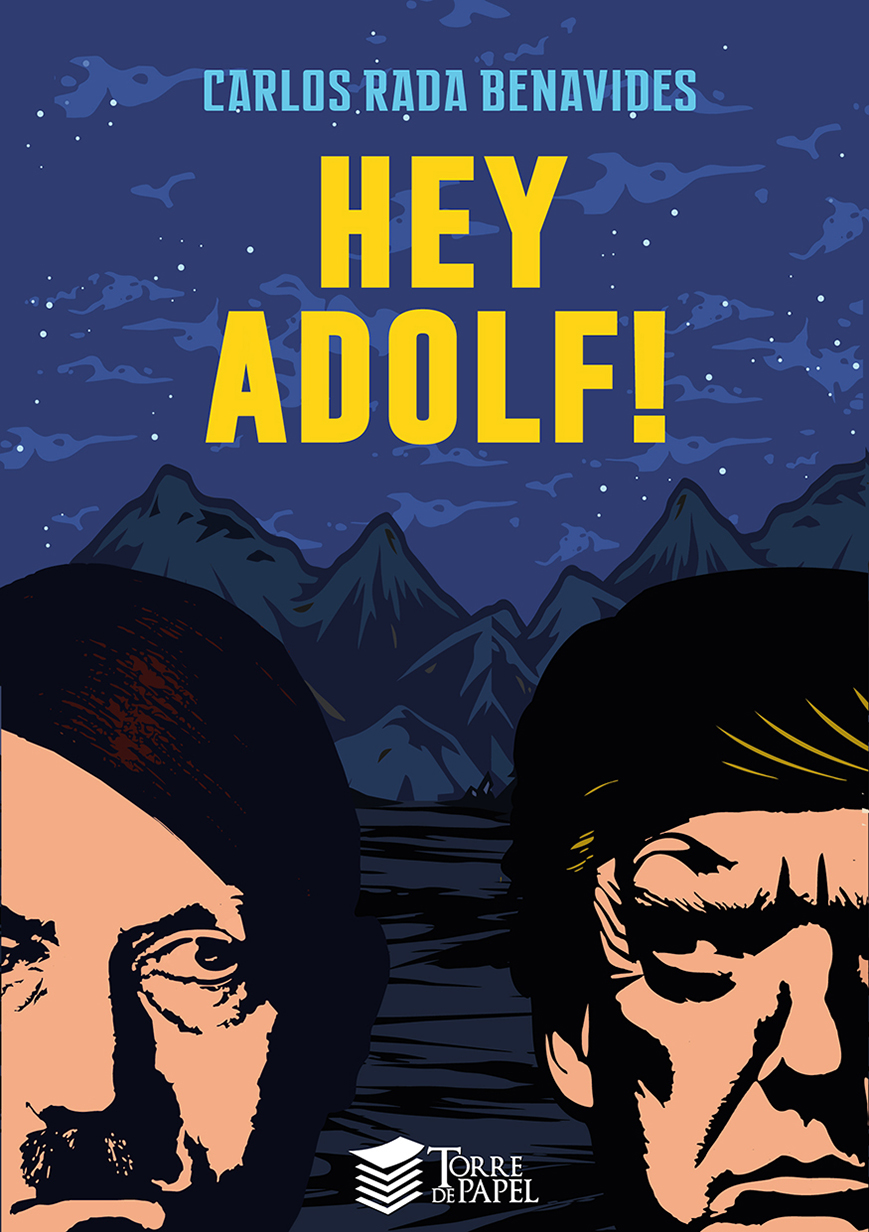

Hey Adolf!

por Carlos Rada Benavides

Desconcierto total (por decir lo menos)

Nadie sabe cómo, pero sucedió. Una rara anomalía espacio-temporal permitió que dos personajes conocidos por todos se encontrasen en una ciudad desconocida para ambos. Algo absolutamente alucinante y que, sin embargo, se hizo realidad. Para Adolf Hitler, sucedió a las 16:00 horas de un 15 de marzo de 1945; para Donald Trump, a las 16:00 horas de un 15 de marzo de 2020. Uno y otro aparecieron en la primera cuadra de una avenida de nombre Merxq. ¿En qué año se encontraron en realidad? Vaya usted a saber.

El primero en surgir de la nada fue Hitler, quien vestía uniforme militar de color gris. Su saco cruzado lucía, en el lado izquierdo del pecho, una condecoración en forma de cruz —de color negro con bordes blancos—, y en su brazo izquierdo, un águila con las alas extendidas, símbolo que también llevaba en lo alto de su gorra. Segundos después, a pocos metros de distancia, apareció Trump, vestido con terno azul y corbata roja; como siempre, más larga de lo que se estila.

Bajo un intenso sol y, curiosamente, un fuerte viento, ambos se miraron durante unos segundos. Como es de suponer, Trump lo reconoció de inmediato. No sabía mucho de historia, ni de muchas otras cosas aparte de los bienes raíces, pero, ¿quién no conoce a Hitler? Ese bigote recortado es inconfundible. ¿Pero no es que estaba muerto?, se preguntó. Razonó, entonces, que debía tratarse de un chiflado vestido como aquél.

El canciller alemán, por el contrario, no tenía idea de a quién tenía enfrente. Pero eso era lo de menos, lo que quería saber era qué rayos hacía él parado allí. Un segundo antes, estaba inclinado en su escritorio leyendo un mapa militar y, de repente, ahora yacía en una avenida desconocida, con un hombre alto, de cabellera rubia, que no le quitaba la mirada de encima.

Hitler tomó la iniciativa y decidió acercarse a Trump. No dejaba de cavilar sobre lo que acababa de ocurrir. Ni siquiera había sentido algo que, de algún modo, lo alertara de lo que iba a suceder: un cosquilleo, una punzada, nada. De pronto, ¡zas! Todo era tan confuso. En fin, alguna información habría de darle ese hombre.

—Herr, ¿puede decirme dónde estoy? —le preguntó Hitler con un timbre de voz que revelaba una mezcla de asombro y ansiedad.

—No lo sé. También me gustaría saber dónde estoy. Conversaba con el Embajador de Rusia en el Despacho Oval y ahora, sin más, estoy aquí —respondió Trump, mientras pasaba sus manos por la cabeza para comprobar que el viento no había revuelto su singular peinado.

Ambos se sorprendieron por poder entender, a la perfección, lo que le decía el otro, a pesar de hablar idiomas distintos.

—Supongo que usted sabe quién soy yo, ¿cierto? —comentó Hitler intentando erguirse, sin dejar pasar la mención al embajador ruso que hizo su interlocutor.

—Yes, of course —dijo Trump, haciendo una mueca de desdén.

El magnate inmobiliario alargó su brazo izquierdo para ver la hora en su reloj Vacheron Constantin, valorizado en USD 2,500, pero este tenía un vaho que no le permitió distinguir las manecillas. Frotó el cristal con el dedo índice de su mano derecha, sin obtener mayor resultado. Concluyó que el vaho estaba adentro y, por tanto, no había mucho más por hacer. En todos los años que llevaba usando ese reloj, nunca le había ocurrido algo parecido.

Miró a su acompañante. Aunque escéptico acerca de su verdadera identidad, pues seguía creyendo que se trataba de un gracioso que quería burlarse a costa suya, le propuso buscar a alguien que pudiera ayudarlos, a lo que este accedió. Caminaron unos metros, hasta que dieron con una bodega. Entraron y echaron una mirada a los productos en venta, cuyas etiquetas estaban escritas en un idioma desconocido para ambos.

El sofocante calor hizo que el mandatario estadounidense, antes de solicitar información sobre su paradero, buscase en la heladera una Coca-Cola, sin encontrarla. Había bebidas gaseosas en envase de vidrio de diferentes colores, pero entre las negras había ninguna con la famosa etiqueta roja y letras blancas. Preguntó al dueño de la bodega, un hombre de unos 45 años de edad, si tenía Coca-Cola, y este, hablando en un idioma extraño, dijo desconocer qué significaba ese nombre. Trump, quien a pesar de todo entendió la respuesta, inquirió si quizá, entonces, tenía Pepsi, y obtuvo una contestación similar.

Así, no le quedó más remedio que coger de la heladera una soda negra cualquiera. Se acercó a pagar, mientras sacaba unos dólares del bolsillo de su pantalón. Pero el bodeguero le dijo que no podía aceptar unos billetes que nunca había visto.

—¡Son dólares, estúpido! —le espetó Trump, furioso—. ¡¿Acaso no sabes que es la moneda universal?!

—Por favor, señor, no me falte el respeto. —El hombre alzó la voz, pero intentó mantener la calma—. Le digo que ese dinero no es válido aquí.

—Are you kidding me? —volvió a explotar Trump, mientras le lanzaba una mirada furibunda al tipo que tenía enfrente. ¿Acaso no sabía que estaba ante el hombre más poderoso del mundo?, se preguntó.

—Mire, señor, si gusta, puede tomar esa bebida. Yo se la invito. —El bodeguero había estado observando los labios de Trump, que estaban resecos. Se trataba de un hombre mayor y no quería mantener una discusión que, todo parecía, podía llegar a los golpes—. Su acompañante también puede tomar una, si quiere.

El gentil ofrecimiento calmó los ánimos de Trump, quien a continuación, sin dar las gracias, se llevó la botella a la boca. El sabor no estaba mal, pero, definitivamente, no era una Coca-Cola. ¿Qué más da?, pensó. Se la bebió en cuatro sorbos. Mientras tanto, Hitler también había cogido una bebida gaseosa oscura, que tomaba pausadamente, sin encontrarle un sabor parecido a la Fanta, que había probado alguna vez. Entre sorbo y sorbo, entabló conversación con el vendedor.

—¿Podría decirnos dónde estamos? —preguntó Hitler.

—Están en Metrópoli Propemrxq.

—¿Por qué? —dijo Hitler, confundido—. Lo que quiero saber es en qué país estamos.

—¡¿País?! —preguntó el bodeguero, como si fuera la primera vez que escuchaba esa palabra.

—¿Sabe si estamos lejos de Alemania?

—¿Alemania? No sé de qué me habla.

Trump, quien permanecía atento a la conversación, indagó entonces sobre Estados Unidos, y obtuvo la misma respuesta negativa del bodeguero.

—Pero este tipo sabe nada— comentó mirando a Hitler, quien asintió con la cabeza. Uno y otro convinieron en que lo mejor sería salir de allí para ir a otro lugar, donde alguien más pueda ayudarlos. Dejaron las botellas vacías en el mostrador y se dirigieron a la calle.

Mientras caminaban, el magnate inmobiliario se percató de que, a grandes rasgos, la ciudad se parecía a Nueva York. Había una zona en la que predominaban los rascacielos. Pensó en lo bien que se vería ahí la Trump Tower. El bullicio reinaba en las calles, llenas de actividad comercial. Panaderías, peluquerías, restaurantes por doquier. Pero advirtieron que sus habitantes hablaban un idioma desconocido, que empleaba una fonética extraña, tal como habían notado en el bodeguero que los atendió.

Asimismo, en términos étnicos, la mayoría de ellos parecía una mezcla de muchas razas, había blancos con fisonomía de gente negra, negros con rasgos asiáticos y asiáticos con facciones de gente amerindia. Trump pensó que ni siquiera en Nueva York, la ciudad en la que había nacido, se daba algo parecido. En cuanto a la vestimenta, la mayoría de hombres y mujeres vestía pantalones acampanados.

Tres cuadras más y se toparon con una tienda de aparatos electrónicos. A ambos les llamó la atención los artefactos que se exhibían allí, ninguno de los cuales era de marcas conocidas, pero por motivos diferentes: mientras Hitler los veía sumamente modernos, hasta vanguardistas, para Trump eran demasiado anticuados.

Hitler cogió una calculadora de mano de un estante, sin saber qué hacer con ella. Acudió a Trump, quien, a regañadientes, le enseñó su funcionamiento. Al canciller alemán se le descolgó la mandíbula al ver el veloz resultado de una multiplicación. En cambio, miraba con relativa indiferencia los aparatos de radio y televisión que estaban a su alrededor. Es decir, le parecían modernos, pero ya los conocía. Trump quedó aturdido al enterarse, por boca de Hitler, que las Olimpiadas de Berlín, realizadas en 1936, habían sido televisadas.

Los aparatos de radio que estaban en la tienda eran, en su mayoría, radiocaseteras con antenas plegadizas, aunque también había un par de radiolas. Los televisores eran aparatos pesados, con mandos manuales para cambiar canales, aunque había unos pocos provistos de control remoto, arcaicos para el 2020. En cuanto a las computadoras, como los televisores, eran pesadas y grandes, con ranuras para introducir disquetes. No había laptops por lado alguno.

Hitler no tenía idea de para qué servía una computadora. Se preguntó si era un tipo especial de televisor o acaso una combinación de televisor y máquina de escribir, buscando alguna función para su teclado. Cuando le pidió a Trump que le dijera de qué se trataba este artilugio, el magnate inmobiliario, quien aún descreía que estaba ante el verdadero Hitler, le respondió que ya dejara de molestarlo. El canciller alemán, cuyo rostro enrojeció, empero, optó por guardar silencio para evitar una discusión.

Trump se desentendió de su acompañante y lanzó una rápida pero minuciosa mirada a toda la tienda en busca de celulares, sin encontrar alguno, pues todos eran teléfonos de línea fija, con el característico cable espiralado. Solo entonces reparó en su celular. Instintivamente, se llevó la mano derecha al bolsillo interior de su saco, pero no lo encontró. Shit!, dijo para sí. Si lo tuviese consigo, razonó, podría hacer una llamada a la Casa Blanca para que enviaren al Marine One a recogerlo. En fin, ya encontraría, se dijo, la forma de contactarse.

Trump volvió a poner su atención en los aparatos de la tienda y, sin necesidad de mucho esfuerzo, concluyó que pertenecían a otra época. Recordó, entonces, los pantalones de basta ancha que llevaban las personas con las que se habían cruzado en la calle. Y antes, en la bodega, los envases de las bebidas gaseosas que habían ingerido: todos de vidrio, ninguno de plástico.

Agitado, se dirigió a la entrada de la tienda para ver los automóviles que transitaban por la avenida, percatándose de algo que hasta ese momento había pasado por alto: eran modelos casi idénticos de marcas famosas hace 45 años, tales como Chevrolet, Ferrari y Renault. No había duda, estaban en una ciudad en la que imperaban avances tecnológicos propios de los años setenta del siglo XX. ¡¿Pero, diablos, en qué ciudad?!

Autor: Carlos Eduardo Rada Benavides

Género: Novela

Subgénero: Ciencia ficción

Tamaño: 14.8 x 21

Páginas: 112

Papel: Avena 80 gr.

ISBN: 978-612-4449-26-0

Sello: Torre de Papel

Opciones de compra: